こんにちは、子育て奮闘中の執筆担当チャン太郎(旦那)です。

今回は赤ちゃんのミルク作りで必須となる、湯冷ましについて徹底解説していきます。

- そもそもなぜ湯冷ましが必要なの?

- 安全な湯冷ましの作り方は?

- 湯冷ましの便利な使い方とは?

他にも作った湯冷ましの保存方法、いつまで使わないとダメなのか?などなど・・こういった質問にお答えしていきます。

結論からいいますと湯冷ましを作るのは面倒ですが、その後のミルクを作る作業がスピーディにしかも楽になります。

特に赤ちゃんが産まれて1年は、夜中であろうが関係なく1日何回もミルクを作らないといけません。

この記事を読めば湯冷ましの作り方と効果的な使い方が分かり、ママさん & パパさんの負担が減ること間違いなしです(^^♪

ただ湯冷ましは正しい作り方をしないと、赤ちゃんの体調に影響しますので注意が必要です。

それでは早速本文にいってみましょう。

粉ミルクを作るのに湯冷ましがなぜ必要なの?

ズバリそれは粉ミルクを作る作業がかなり楽になるからです。もう楽になるとかではなく、ないとやってられないレベルかも💦

粉ミルクを溶かす水道水には、残留塩素とトリハロメタンという赤ちゃんに悪影響の物質が含まれています。これらを取り除くには10分以上沸騰させる必要があります。

ここで登場するのが、すでに10分以上沸騰させて危険物質が取り除かれている湯冷ましになります。

これだと粉ミルクを溶かすのに必要な温度80以上に加熱するだけで、毎回10分間以上お湯を沸騰させなくてもイイです。かなり時短ができて作業が楽!

そもそも粉ミルクを溶かすお湯の温度を、なぜ80度以上にすべきかはコチラ☟

【調乳で温度は1番重要!】粉ミルクに使うお湯の温度を70度以上にする理由は?

粉ミルク作りに使う湯冷ましの作り方が知りたい

湯冷ましの作り方は少し時間がかかるけど超簡単(^^♪

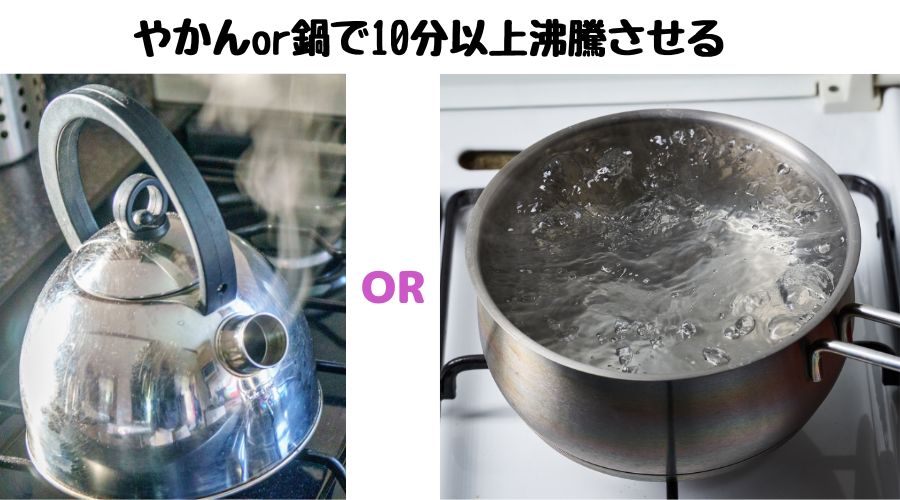

やかん or 鍋に水道水を入れて10分間以上沸騰させるだけ

この時鍋の場合は蓋はしないでおきましょう。トリハロメタンと言われる有害物質を揮発させる必要があるからです。

他に電気ケトルでも作ることができますが、基本的に連続して沸騰させることができないため、繰り返し再沸騰のスイッチを押す必要があります。

電気ポットは言うまでもなく、沸騰させるのに時間がかかり過ぎます。

作ったミルク用の湯冷ましは容器に入れて冷蔵庫で保存

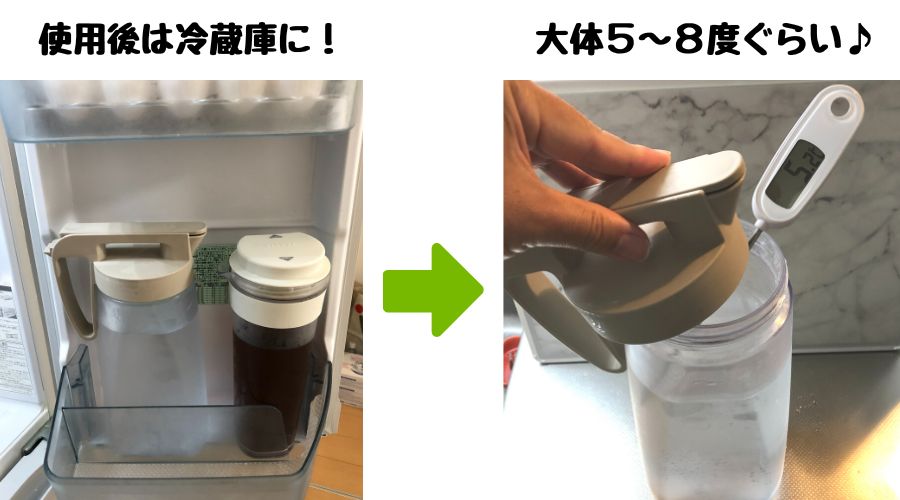

先程作った湯冷ましは冷蔵庫に入れて保管しておきましょう。

湯冷ましは沸騰により塩素が抜かれているため、もし雑菌が混入した場合増殖してしまいます。

なので冷蔵庫のような、10度以下で雑菌が繁殖しにくい環境下におくことが大切です。

細菌の多くは、10℃では増殖がゆっくりとなり、-15℃では増殖が停止しています。しかし、細菌が死ぬわけではありません。早めに使いきるようにしましょう。

引用元)厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

使用後はすぐ冷蔵庫に保管!湯冷ましの温度を測ってみると大体5~8度ぐらいでしたので、これなら雑菌の増殖を抑えられ安心ですね(^^♪

調乳するのに湯冷ましの便利な使い方とは?

調乳するのに湯冷ましの裏技的な使い方になります。

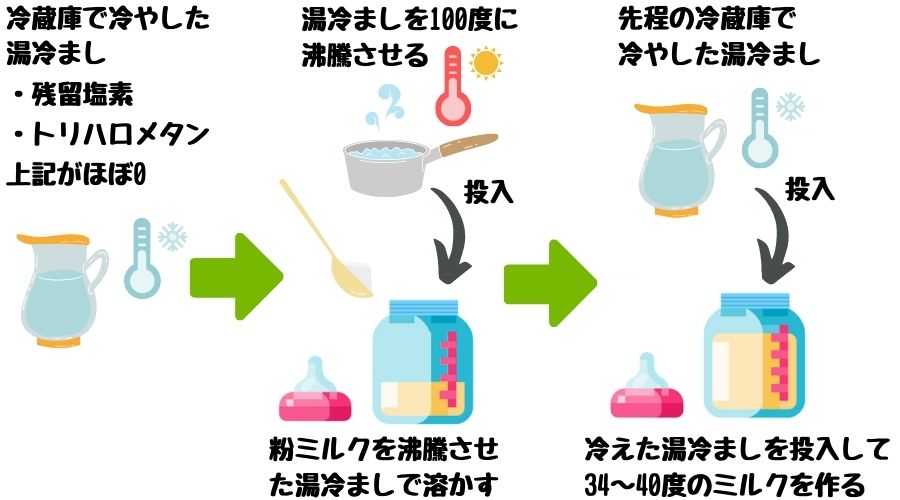

- 冷やした湯冷ましを100度に沸騰させる

- 100度に沸騰した適量(少な目)のお湯で粉ミルクを溶かす

- 最後に適量(足らず分)の冷やした湯冷ましを混ぜる

- 飲み頃の34~40度のミルクが完成

お湯と湯冷ましはどれぐらいの配合で混ぜたらいいのかは、『安全で最速の調乳方法』の記事にて解説していますのでぜひ☟

【安全で最速の調乳方法】ミルクを水で割るやり方とは?ウォーターサーバーでも出来る♪

これだとかなり時短ができて、作る作業も楽になります。

ミルク用の湯冷ましはいつまで保存できるの?

作って冷蔵庫に保管している湯冷ましですが、24時間以内に使い切りましょう。

それは塩素を抜いてあるので雑菌が増えやすい状態になってます。あと冷蔵庫に入れたからといって、その程度の低温度では雑菌の増殖は抑えられたとしても、死滅させることができないからです。

作った湯冷ましは2~3日はもつという意見もありますが、安全をみて24時間以内にしておいた方が間違いがないかと思います(‘ω’)ノ

それに2~3日にしてしまうと、今日が何日目か忘れてしまいそうです💦

まとめ:ミルク作りに湯冷ましを使わないとかなり大変!

赤ちゃんのミルク作りには、湯冷ましがないと非常に大変ということで解説してきました。

ミルクを作るたびに毎回お湯を10分以上沸騰させ、トリハロメタンや残留塩素を抜くやり方ではかなりの労力がかかります。

ということで事前に10分以上沸騰させた湯冷ましを作って冷蔵庫に入れておけば、これを80度以上に沸かすだけで粉ミルクが作れますので超便利。

もっと裏技的なやり方だと、湯冷ましを100度まで沸騰させてまずこれで粉ミルクを溶かし、そして冷蔵庫で5~8度まで冷えた湯冷ましを投入して混ぜ合わせる方法もあります。これなら素早く34~40度の赤ちゃんが飲む適温のミルクが作れちゃいます。

他にも子育てにおいてやることは盛りだくさんなので、できるだけ効率の良い、負担の少ないこういった方法を取り入れていきましょう(^^♪

こういった赤ちゃんの健康維持とママ & パパの育児ストレスをケアすることの両方が大切だと思います。

これからも有益な情報を発信していきますのでぜひ一読していただけれ幸いです。